今回も前回に引き続いての【効果音】解説シリーズ!!

テーマはトリルです♪

英語っぽく発音するといい感じに効果音として聞こえるかも!?

BGM(背景に流れている音楽)やSE(効果音)でもかなり使われています。

今回は楽譜上の表記も簡単なので、混乱も少ないと思いますので

テクニックの習得ができれば大丈夫!!

早速やっていきましょう♪

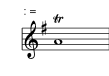

楽譜の表記

楽譜の表記は下のように与えられた音の上に【tr】と表記されるような場合が一般的です。

例1.

これは、直感的な記号というよりは、言葉を書いてくれているので文字情報が記号化していますね。

僕は個人的には、わかりやすいんじゃないかなと思います。

で、こちらにも直感的な記号で代用されることもあるので、

例を↓

例2.

これも意味は一緒。

イメージの記号ということもあって、なんかわかりづらい。

ただ、何をするのかがわかると、この記号の親切さにも気づけると思います。

これ、プラルトリラーなんて呼ばれるのですが、クラシックをやっている方だけ、昔の曲を中心に表記に残っていることがあるので、

あ、こんなんあったな

ぐらいには覚えてください♪(軽いな)

僕はその認識だけで音楽大学に合格してそのまんま卒業しました。w

よって優先率低め。

どちらかというと、実際何したらいいの?

というところの方がずっと大事で、もっと言うと

作曲者がなぜ、このテクニックを導入したいか考えてあげることの方が、

ずっと大事です。

例題1.テクニック

では、実際に何をするのか、意味も含めて解説していきます。

トリル(tr):隣の音と交互に演奏する

と覚えておきましょう。これだけ。

最初は覚えることも多いので、混乱してしまわないようになるべく、

簡単に覚えるのがオススメです♪

半音ではないのでここには注意です。

例題1.を実際に演奏してみると、お隣の音と一緒にトレモロをするだけ(マリンバの場合には特殊で基本的にトレモロの時にはゲジゲジが付くのはずなのですが、長い音にtrが付いてる場合には基本トレモロのようにロングトーンを表現します。)なんですが、

一部、装飾音符の回でやったことを思い出して欲しいのです。

そもそもこれどちらの音から演奏するか迷いどころだと思います。

ただ、トリルで言うお隣の音というのは、あくまでメインの音ではないので、注意ポイントとしては書かれている音符(この場合には「ラ」)から始めて最後の音は「ラ」で終わることを意識しましょう♪

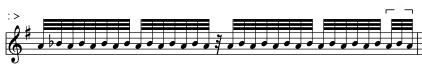

やってみるとこんな感じ↓

今までの説明をその通りにやってもらうとこうなると思うのですが、

これダメな例です。

なんでだよっ!

そりゃそうですよね。

だけどこれだと、最初からこう書いてくれればよくないですか?

だからこれでは、惜しい!!

というのが答えです。

では、他と差をつけるテクニックとしては、こんな具合に演奏してあげましょう♪

要は、この小さなお休み↑が2分音符のトリルが連結していないことの表現になるわけですね♪

しかもちゃんと「ラ」の音が最初と最後に置かれている。

このルールを忘れないようにしましょう♪

ここでは、手順は利き手がメインの音になるようにしましょう。

(利き手の方が大きな音を鳴らしやすいので自然とバランスが取れます)

例題2.テクニック

これはスッと紹介していきますね♪

先ほどの項でしっかり説明したので、やるべき事とこの記号の意味がリンクしてきませんか?

上記の楽譜は、1小節目が課題で、2小節目が演奏する上でのテクニックになります。

1拍の中で完結させなければならないので、短いトリルをギザギザの記号の数に合わせて実際に楽譜上に表記してみました♪

わざわざ楽譜にすると逆に難しい感じがしちゃいますよね?

こんなところも、楽譜のシステムを考えてくれた過去の偉人たちの知恵の恩恵です。

単純化するための記号の存在が、楽譜の読み方をイメージに繋げてくれる。

なので我々の務めとしては、与えられたルールを理解すること。

なんですね。

ここには今回は触れないようにしますが、先ほど出てきたトリルには定義があってクラシック音楽の作品の生まれた年によって演奏される順番が違います。

ざっくりモーツァルトを境に逆転すると、頭の隅の方に留めておいてください。

モーツァルト以降の作品は原則上記の通り、それ以前の楽曲はトリルの順番が逆転します。(例題1.の場合は「シラシラシラ….」となります。)

応用出題

これはクイズにしましょう。

稀にこんな表記が出てくることがあります↓

練習問題1.

正しく演奏してください♪

ここまで記事を読んでいただけた方であれば、すでに演奏方法は理解していただけていると思いますので、フラットが何を意味しているのか!!

このことが解ければ、問題なく正解できると思います♪

ヒントは、この♭がどこに書かれているか。

また、その違和感を感じることができるかどうか。

ですね。

正解の演奏方法

今回はすぐ回答していきますね♪

先ほどとリズムは変わりませんが、音が変わりました。

何が変わったかと言うと、

トリルするお隣の音、すなわち「シ」に♭をつける

ということですね。

これらの記号が装飾音符と複合的に使われたりすることで、瞬間的に速いパッセージが出て来て効果的に聞かせてくれたりするわけなんです♪

まとめ

ということで、今回前回とで【よく使われる効果音テクニック】を紹介してみましたが、いかがでしたか?

最初からこの手の記号の意味を考えながら進むことによって、少しずつ慣れていくことって非常に大切なので、嫌がらずに少しずつ知識として取り入れていってください♪

それではまた次回!!

コメント